眼瞼下垂(がんけんかすい)とは

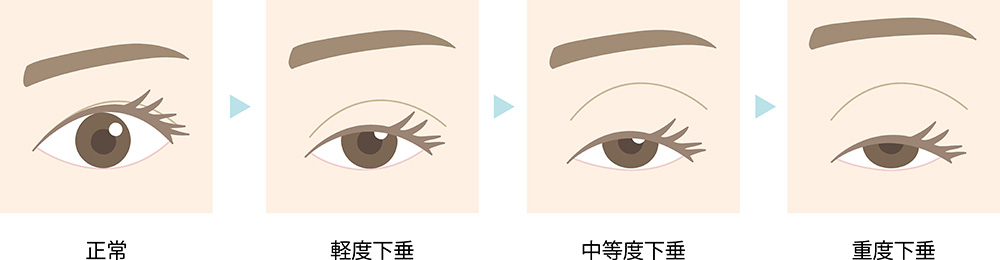

眼瞼下垂は、まぶたが下がってしまい、瞳孔にかかるようになり、視界の上部が遮られて見えにくくなった状態です。

主な原因は、まぶたを上げる筋肉がついている部分の腱膜が弱くなったり、剥がれたりすることです。

また、まれに生まれつきまぶたを持ち上げる筋肉が弱いことによる眼瞼下垂もあり、その場合、視力に影響を及ぼすことがあります。

症状としては、視界が見えにくくなるだけでなく、無意識に眉毛を上げるためにおでこの筋肉を緊張させていることが多く、おでこにシワが増えて、頭痛や肩こりの原因になることもあります。

見た目としては、眠そうに見えることが多いです。

眼瞼下垂の分類

眼瞼下垂には大きく分けて3つのタイプがあります。

- 生まれつきの眼瞼下垂

- 後天的な眼瞼下垂(大人になってからなるもの)

- 偽眼瞼下垂(実際には筋肉や腱に問題がないもの)

生まれつきの眼瞼下垂(筋性眼瞼下垂)

生まれつき眼瞼下垂になることがあります。

この場合、ほとんどが「単純性眼瞼下垂」と呼ばれ、まぶたを上げる筋肉がうまく発達せず、代わりに硬い繊維組織が多くなることが原因です。

通常、他の目の動きに問題はありませんが、片方の目が眼瞼下垂になっている場合、視力に影響を与えることがあります。

そのため、早期に治療が必要となることもあります。

後天的な眼瞼下垂(腱膜眼瞼下垂)

大人になってから眼瞼下垂になることが多く、特に加齢が原因となることが多いです。

また、長年ハードコンタクトレンズを使っていたり、目の手術を受けたことがある人にも起こりやすいです。

この場合、まぶたを上げる筋肉自体は正常ですが、その筋肉がついている部分の腱膜が弱くなったり、剥がれたり、穴が開いたりすることが原因です。

偽眼瞼下垂(皮膚性眼瞼下垂)

偽眼瞼下垂は、まぶたを上げる筋肉や腱には問題がありませんが、皮膚がたるんでいるためにまぶたが下がって見える状態です。

瞼を上げようとすると、ちゃんと上がるので、筋肉自体には異常はありません。

偽眼瞼下垂の治療

偽眼瞼下垂の場合、まぶたを上げる筋肉や腱には問題がないため、それぞれの原因に応じた治療が行われます。

- まぶたの皮膚のたるみ(皮膚性眼瞼下垂)

加齢などで皮膚がたるんでしまった場合、たるんだ皮膚を切除する手術を行います。 - 眉毛垂

顔面神経麻痺により眉が下がった場合、眉を上げる手術を行います。 - 眼瞼痙攣

まぶたを閉じる力が強くなりすぎて開けにくくなった状態です。ボツリヌス注射やまぶたの手術で治療します。また、動脈瘤が原因の場合にはその治療も必要です。

眼瞼下垂の手術

多くの場合、眼瞼下垂の治療には手術が行われます。

手術については、形成外科医が執刀します。

まぶたを上げる筋肉を修復する手術

まぶたを上げる筋肉のついている部分が弱くなったり、剥がれたりした場合には、その部分を補強または修復します。

- 皮膚を切って行う方法

皮膚に切開を加えて手術を行い、二重まぶたの線に沿って傷が目立たないようにします。この方法では、皮膚のたるみも同時に取り除けます。

「つりあげ術」による手術

まぶたを上げる筋肉が弱くなっている場合や神経麻痺がある場合には、「つりあげ術」という方法を使用します。おでこの筋肉を利用して、眉とまぶたの間にトンネルを作り、そこに人工素材や筋膜を通してまぶたを引き上げます。

この方法は効果的ですが、子供の場合などには局所麻酔ではできないこともあります。

日帰り手術の流れ

眼瞼下垂の日帰り手術の一般的な流れは、患者さんが手術を終えてその日のうちに帰宅できるように設計されていて、当院においても手術は日帰り手術を行っています。

手術自体は比較的短時間で、術後の回復も比較的早い場合が多いですが、個々の状態により異なる場合があります。

当院での日帰り手術の流れをご案内します。

事前準備(手術前の診察)

- 診察とカウンセリング

手術の前に、眼科医または形成外科医とカウンセリングを行います。ここで、目の状態や手術方法、リスクについて説明を受けます。 - 検査

視力検査や、まぶたを持ち上げる筋肉の状態、神経のチェックなどが行われます。場合によっては、血液検査や画像検査が必要となることもあります。 - 手術前の注意事項

手術の前日には、アルコールや食事の制限が指示されることがあります。必要に応じて薬の服用制限もあります。

手術当日

- 麻酔

手術は局所麻酔下に行います。

まぶたの周囲に麻酔薬を注射して、手術中に痛みを感じないようにします。 - 手術の実施

眼瞼下垂の手術では、通常、まぶたの上部を切開して、眼瞼挙筋(まぶたを持ち上げる筋肉)の修復や、余分な皮膚を取り除く手術が行われます。手術時間は通常30分~1時間程度です。複雑な場合は、時間が長くなることがあります。

術後の回復

- リカバリールーム

手術が終わった後、しばらくリカバリールームで休みます。麻酔の効果が切れ、目覚めるのを待つためです。通常は30分~1時間程度休憩し、問題がなければ病院を出る準備をします。 - 目のケアと冷却

術後、目が腫れたり、軽い痛みが生じることがあります。そのため、冷やすことで腫れを抑え、痛みを和らげます。 - 注意事項の説明

術後、執刀医または看護師から、術後のケアや注意事項について説明を受けます。

目を強くこすらない、過度に力を入れない、温熱療法は避けるなど、注意が必要です。

帰宅と術後の過ごし方

- 帰宅

手術後、問題がなければ当日中に帰宅することができます。家で安静に過ごし、目を休めることが推奨されます。

また、腫れを予防するために2 ~ 3 日間保冷剤などで冷やすと良いです。 - 術後の処方薬

抗生物質や痛み止めが処方されることがあります。指示通りに服用し、感染予防に努めます。 - シャワーや洗顔の制限

術後しばらくはシャワーや洗顔が制限されることがあります。通常、術後1~2日後から軽い洗顔が可能になります。

術後のフォローアップ

- 経過観察

術後、数日~1週間以内に再診が行われ、傷の状態や回復状況を確認します。腫れや痛みが引いているか、感染の兆候がないかなどをチェックします。 - 抜糸(必要な場合)

切開を行った場合、通常1週間程度で抜糸が行われます。溶ける糸を使用することもあります。

注意点

- 術後の腫れや内出血は、通常2~3週間で軽減しますが、完全に回復するまでには3ヶ月以上かかることもあります。

- 眼瞼下垂の改善を目的とした手術であり、美容目的の手術ではありません。

二重まぶたは二重まぶたになりますが、一重まぶたは一重まぶたのままです。

まぶたの脂肪の減量は健康保険では行いません。 - 術後軽微な左右差を生じることがありますが、大きな左右差を生じたり、効果が満足できない場合には、術後3ヶ月程度腫れが引くのを待ってから修正することもあります。

眼瞼下垂の手術で眼科医だけでなく形成外科医も関与する理由

眼瞼下垂の手術において、眼科医だけでなく形成外科医も関与する理由は、手術の内容と関係があります。

眼瞼下垂の手術は、視機能の改善だけでなく、見た目の美しさや顔全体のバランスを考慮することも重要です。

このため、眼科医と形成外科医が協力することが多いのです。

- 視機能の改善(眼科医の役割)

眼科医は、目の機能や視力に関する専門的な知識を持っており、まぶたの動きや筋肉、神経の状態を詳しく評価することができます。

眼瞼下垂が視力に影響を与えている場合、眼科医はその原因を特定し、視界の確保や眼球の保護を重視して手術を行います。 - 美的な仕上がり(形成外科医の役割)

形成外科医は、顔の美的なバランスや皮膚、筋肉、脂肪層の調整を得意としています。

眼瞼下垂の手術では、見た目を整えることが非常に重要であり、形成外科医は顔全体の美しさを考慮して、まぶたのラインや形状を自然に整える手術を行います。

たとえば、余分な皮膚や脂肪の取り除き、切開位置の決定などが重要な部分です。 - 術後の回復とケア

手術後の回復やケアにも、眼科医と形成外科医がそれぞれの専門知識を活かして対応します。

眼科医は、目の健康や機能の回復に注意を払い、形成外科医は、美容的な仕上がりや瘢痕(傷跡)の管理に気をつけます。

当院における眼瞼下垂手術の体制

形成外科医

副島 一孝 (そえじま かずたか)

日本大学医学部形成外科学分野 主任教授

専門分野 創傷治癒、再生医療、熱傷、頭蓋顎顔面外科、形成外科一般

学会役員

- 日本形成外科学会評議員

- 日本熱傷学会理事、機関誌担当理事

- 日本手術手技学会理事

- 日本熱傷学会評議員、機関誌編集委員長

- 日本頭蓋顎顔面外科学会代議員

略歴

- 1988年 筑波大学医学専門学群 卒業

- 1988年 東京女子医科大学形成外科学教室 入局

- 1992年 東京女子医科大学形成外科学教室 助手

- 1998-2000年 米国テキサス大学 留学

- 2004年 東京女子医科大学形成外科学教室 講師

- 2011年 日本大学医学部形成外科学教室 准教授

- 2020年 日本大学医学部形成外科学教室 主任教授

当院へのご相談について

眼瞼下垂は、まぶたが下がることで視界が遮られ、生活の質に影響を与えることがあります。

この症状は加齢と共に進行することが多く、特に高齢者に見られます。

近年、眼瞼下垂の治療法も進歩しており、手術によって改善が期待できるようになっています。

手術により、まぶたを持ち上げ、視界を確保することが可能で、一般的に視界の改善や生活の質の向上が報告されています。

当院では、眼瞼下垂に対する治療を健康保険で行っており、患者さまの症状に応じた方法をご案内いたします。

専門医・認定医